El consumismo rebelde. Notas sobre el anarquismo aristocrático

Rebel Consumerism – Notes About Aristocratic Anarchism

Oconsumismo rebelde. Notas sobre o anarquismo aristocrático

Franz Flórez

Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia franz.florez@utadeo.edu.co

Que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira: el camaleón es del color del cristal con que se mira

Eduardo Torres Campoamor

En septiembre de 2004 la artista colombiana María Isabel Rueda presentó en el Museo de Arte Moderno de Bogotá su obra Lo uno y lo otro, como parte del Salón Nacional de Artistas. Se trataba de fotografías de gente luciendo camisetas con la figura del Che1. Durante cuatro años recogió los retratos al tiempo que se preguntaba si el Che Guevara se había convertido en «un logotipo de nuestra “supuesta” identidad latinoamericana», o si su imagen era «una marca».

Para la artista, la imagen del Che ha perdurado porque es la versión latinoamericana de Jim Morrison o James Dean. Es decir, hombres jóvenes, apuestos, rebeldes que luchan contra el sistema y mueren prematuramente. «La imagen del Che es una de las más versátiles. Símbolo cliché del anti-imperialismo yanqui, pero igualmente mercadeado al mejor estilo norteamericano del star system», afirmaba la artista.

A primera vista, parece contradictorio que un símbolo de rebeldía o desobediencia sea simultáneamente parte del sistema al que desobedece. Si un símbolo «anti-imperialista yanqui» puede ser mercadeado «al mejor estilo norteamericano del star system», ¿Cuál es el sentido de la rebeldía cuando ese símbolo de desobediencia es usado por una artista, un publicista o un estudiante inconforme?

Lo que la artista considera «versatilidad», puede entenderse en términos lógicos como una contradicción. Y de una contradicción se puede inferir cualquier cosa. En otras palabras, parecería irracional creer que se pueda hacer propaganda «anticapitalista» con el icono del Che, difundido gracias al sistema de mercado capitalista contra el que el argentino rebelde enfocó toda su rebeldía. Resultaría no solo paradójico sino triste y lamentable que la rebeldía que apela a los símbolos que pueden ser mercadeados, no reconozca que esa manera de protestar es producto de esa forma de relación social «monetarizada» que es el mercado.

Pero aquí es preciso hacer algunas distinciones para no menospreciar el grado de racionalidad que puede tener una movilización social que apela a ese tipo de símbolos de inconformismo. En primer lugar, es preciso diferenciar las diversas relaciones que se dan entre la fotografía del Che, el individuo y los distintos sentidos que se le pueden atribuir. Si esa relación es motivada, tenemos un icono, puesto que la foto del Che es similar a un individuo en concreto. Si la relación es de contigüidad, la expresión en la foto es un índice del «objeto estado interior» de Ernesto Guevara al momento de ser fotografiado. Un índice análogo a la huella de un pie en la arena donde el «objeto pie» motiva el signo o huella del mismo. Finalmente, cuando establecemos que ese rostro se puede asociar con la «identidad latinoamericana», la «rebeldía» u «otro bien que satisface mercantilmente la irreverencia adolescente o juvenil», estaríamos hablando de un símbolo, como lo son también los lacitos verdes —símbolos de paz— o una bandera blanca —símbolo de paz—. A diferencia de las anteriores relaciones, en esta última no hay una relación motivada o causal entre el objeto y la manera de representarlo, por lo que resulta posible representar de muchas otras maneras al mismo objeto —rebeldía, paz—, todo depende de que se establezca una convención. Pero, además, si asumimos convencionalmente que la expresión del rostro es una manera de representar la rebeldía, la relación de indicio cambia de objeto, y por ende, ya no se trata de un índice sino de un símbolo. Así, el problema no es ontológico —que algo sea o no símbolo— sino epistemológico y semiótico: mediante qué reglas es posible asociar ciertos contenidos con ciertas representaciones, y en función de qué objeto surge tal proceso interpretativo o «semiosis» (Eco, 2002).

Por lo anterior, es diferente plantear que la imagen del Che es «versátil» o «contradictoria», a decir que puede ser usada de múltiples maneras y estar representando diferentes objetos y, por eso mismo, funcionar como icono, símbolo o índice. No es la foto en sí misma lo que interesa sino la manera cómo se cree que puede representar —eso que coloquialmente se entiende como «la imagen»— diversos objetos —un individuo, una posición ideológica, unas reglas de consumo, unas formas de expresar la desorientación e inconstancia adolescente o juvenil—.

A diferencia de lo que ocurre con una radiografía que permite examinar un objeto —tejido óseo, tejido blando— que existe independientemente de las creencias o valores de «médico y paciente», la foto puede representar o ser signo de creencias o valores contradictorios, para el caso en el que sea usado como símbolo ideológico. Pero también puede representar estados de ánimo del militante o manifestante y así se vuelve un índice que nos informa de estados psicológicos, tal como ocurre con las consignas en voz alta que pueden ser otro tipo de índice usado para expresar el mismo objeto.

La imagen —rostro— del Che puede usarse, desde luego, para adquirir un mejor conocimiento de cada uno de esos objetos, pero en tal caso se deja de lado que con el uso de ese signo se está tratando de influir en la manera de creer o comportarse de un grupo social: o bien para poner en cuestión un sistema de valores —las diferencias de intereses están reguladas por el sistema democrático frente al sistema democrático que puede ser insuficiente para zanjar las diferencias de intereses—, o para confirmarlo y reiterar su inevitabilidad —el modelo más productivo de inconformidad es el del adolescente o joven que se margina y cuestiona sin integrarse al sistema hasta que tenga que depender económicamente del mismo—.

Al entender la producción del sentido como un problema de diccionario —imagen: significa x o y—, y no como un camino que cumple un propósito tanto cognitivo —una emoción pasajera— como «cognoscitivo» —concepto general con el que se intenta comprender el mundo—, se llega a fusionar la imagen con los diversos objetos que representa —el individuo, estados de ánimo, valores— y lo que pueden llegar a significar ambos según su uso, su contexto y sus expectativas ideológicas. Eso dificulta profundizar en las reglas de juego que permiten atribuirle el significado «rebeldía» a signos producidos por el mercado capitalista en función de su puesta en escena.

El performance o ritual en el que se usa el signo «imagen del rostro del Che», hace parte de la manera en que se cuestionan los resultados o las justificaciones «no ideológicas» —el modelo neoliberal se presenta como el resultado natural de la evolución humana— de unas expectativas de realización personal al interior del mercado y la producción. Así como las imágenes de santos tienen efectividad o responden a expectativas místicas dentro del mundo católico, las imágenes producidas dentro del mercado suponen el uso de su lógica, no la puesta en escena de sus límites. Si un médico o un piloto de avión usa imágenes de santos, son incoherentes en términos formales pero sensatos en tanto que se preocupan por tratar de manejar la incertidumbre de los límites de lo predictible —probabilidades de accidente— con determinados tipos de aditamentos. Cuando un rebelde asume los productos de mercado para cuestionar el mercado, sin tomar en cuenta su ciclo de producción y desecho, no llega a los límites de esa lógica social, sino que la confirma como destino.

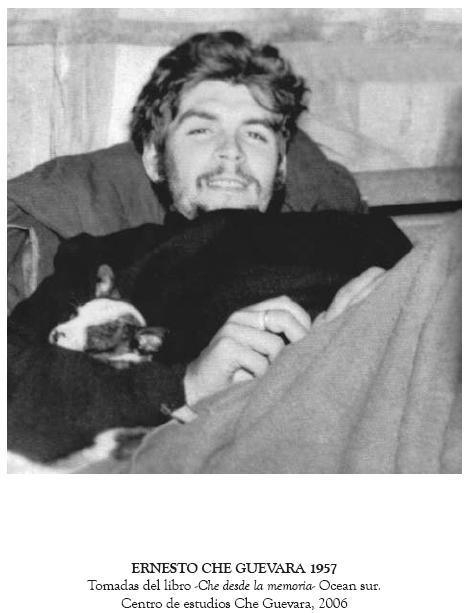

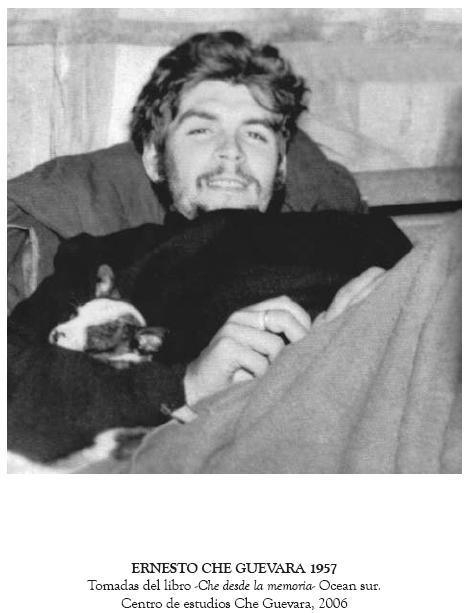

Para ir al momento pre-mercantil del reconocido afiche del Che, es preciso recordar su origen como foto tomada por Alberto Korda el 5 de marzo de 1960, en la intersección de las calles 23 y 2, en La Habana (Cuba), durante un funeral público por las víctimas de un sabotaje estadounidense a un barco carguero. Iba entre un grupo de gente, dentro del que se destacaba por la expresión contenida y amenazante de su rostro.

El publicista colombiano Carlos Duque cuenta que esa mirada fue su inspiración para la también famosa imagen del político Luís Carlos Galán, que Duque creó en 1989, para el entonces candidato presidencial. «Es limpia, nítida la imagen de héroe bueno, mientras que la de Fidel Castro es la del jodido, malo. La del Che tiene la misma connotación romántica de Jesús o del Divino Niño», aseguraba Duque (2004, Septiembre 11). Nuevamente la expresión «imagen» es asumida como lo que se presenta a los sentidos y los significados emocionales que genera a nivel cognitivo, más que cognoscitivo. Por tal vía se asume que el sentido es objetivo —cognitivo—, que es un índice y no un producto de convenciones y contextos sociales.

Galán, luego de su muerte en 1989, o para ser más precisos, luego de su conversión en recuerdo, es evidente que sus seguidores, varios de ellos periodistas bogotanos de clase alta —Juan Lozano, Enrique Santos, Daniel Samper, todos del diario El Tiempo—, seleccionaron aspectos de su trayectoria para poder convertirlo en símbolo de reforma democrática al «corrupto» sistema del que esos mismos periodistas se han beneficiado y eventualmente han cuestionado. Para los inconformes pequeñoburgueses era el joven político rebelde, honesto y bien formado que iba a renovar el partido liberal. Mito que eleva a martirio cristiano su muerte violenta en medio de promesas electorales, por encima del hecho de que para el momento de su muerte él mismo se había vendido por las monedas de plata de la candidatura presidencial del partido liberal, había abandonado el Nuevo Liberalismo por intermediación de Julio César Turbay Ayala, representante por antonomasia del tipo de política que le había llevado a crear el Nuevo Liberalismo. Las «banderas de Galán» no eran otra cosa que el viejo trapo rojo liberal lavado con el verbo de un joven inconforme.

Parecería que lo importante de cuestionar una serie de normas es generar «la expectativa» de cambio, es decir, es un problema de despertar emoción más que de establecer una conexión de causalidad entre el discurso y las condiciones de cambio social. El problema es no dejarse asociar, durante la campaña de transformación, con esas mismas normas que se intentan cambiar, aunque el santo o héroe resulte ser una variante más de esas normas. Como le ocurrió a aquel Jesús que cuestionó el judaísmo de su tiempo y luego de su muerte resultó siendo el fundador del judeocristianismo a manos de Pablo de Tarso. Carlos Marx (1818-1883) criticó mucho después al cristianismo —«el opio del pueblo»— por no ayudar a la gente a ser consciente de la explotación inherente a las reglas de juego del capitalismo, y con la ayuda de Federico Engels y José Stalin terminó siendo el fundador de un cristianismo de Estado totalitario conocido como comunismo. Tal vez el desconocimiento de qué es una norma, cómo surge y puede encauzar acciones, creencias y comportamientos, así como lo que implica tratar de replantearla, lleva a tomar atajos que aparentan ser progresistas y críticos, y finalmente nos devuelven al punto de partida.

Es el caso de un análisis «socialdemócrata» de lo que en el «primer mundo» se tiene por «contracultura»: desde los jipis hasta Kurt Cobain, pasando por el Che Guevara, la comida orgánica, los ecologistas de Greenpeace y los manifestantes antiglobalización del «primer mundo» de la década de 1990 y comienzos del siglo XXI con su consigna de «otro mundo es posible». Consigna progresista para esos solidarios manifestantes que marchan en orden y sin otra amenaza para su integridad física que aquellos compañeros de ruta que destrozan vitrinas y supermercados de multinacionales mientras calzan tenis Nike y visten sudaderas adidas. Lo que no han asumido es que el mundo del que se quejan es un anhelo en el Tercer Mundo, al que apenas conocen como turistas ecológicos o de ONGs que se solidarizan con los «buenos salvajes» o «pobres buenos», y pierden de vista las relaciones de complicidad o mutua dependencia entre «amos y siervos».

La crítica socialdemócrata plantea que «la rebeldía cultural, tal y como la plantea la [contracultura] no supone una amenaza para el sistema, sino que es el sistema» (Heath y Potter, 2005:11). De ser así, la solidaridad entre los rebeldes del «primer mundo», y sus contrapartes del Tercer Mundo, pecaría por desconocimiento mutuo, al olvidar que lo que en un lado del espectro del mercado son necesidades, en el otro siguen siendo lujos. Tal es la tesis que trato de desarrollar a continuación.

Consumo contracultural: economía como cultura

La noción de contracultura surge, se reproduce y transforma en los países con un elevado nivel de consumo. La palabra misma nació en 1969, cuado Theodore Roszak publicó El nacimiento de la contracultura, en donde caracterizaba a la sociedad como un sistema de manipulación de individuos (Heath y Potter, 2005:42). Hacía coro con otro texto de la misma época, La sociedad del espectáculo (1967) de Guy Debord (Heath y Potter, 2005:42). Un heredero del consumo entendido principalmente en términos culturales, y cultor al mismo tiempo del individualismo moderno, fue Jean Baudrillard.

En el mundo académico, a finales de la década de 1960 había una polémica entre antropólogos, historiadores y economistas acerca de si la economía —clásica— era un estado natural del ser humano, o si era un sesgo ideológico e histórico desde el que la sociedad moderna europea del siglo XVIII y XIX —desde Adam Smith hasta Carlos Marx— trató de comprender todos los acontecimientos y sociedades del resto del mundo, que no basaban sus valores e instituciones en lo monetario (Contreras 1981). En el primer caso, sí era correcto pensar todo tipo de sociedad, pasada o presente, dependiendo de la organización de la producción, circulación y consumo de bienes, pues era natural que hubiera antecedentes «primitivos» del capitalismo o el comunismo, o que ese fuera el destino de todo grupo humano. Pero si la producción —y, por tanto, la circulación y consumo de bienes— no era el valor desde el cual se organizaba toda sociedad, entonces se podían entender las «economías irracionales» —no eficientes, que no incrementan continuamente la producción, con normas morales que regulan la producción y circulación de bienes— como alternativas al capitalismo y al comunismo, o bien el futuro no estaba ya predestinado: la globalización capitalista o comunista no sería un destino global. Baudrillard contribuyó a esa polémica con Crítica de la economía política del signo (1972) y El espejo de la producción o la ilusión crítica del materialismo histórico (1973).

En pocas palabras, Baudrillard planteó que el consumo no se podía reducir a una lógica utilitaria —valor de uso— o de satisfacción de necesidades universales, sino que debía enmarcarse en una lógica de la «presentación social y la significación». Es decir, el consumo debía ser analizado en términos de las connotaciones o significados indirectos que tenía la adquisición de un bien, tal como lo había hecho ya Barthes (1999), desde la semiología, dos décadas antes.

Y tal como Barthes, Baudrillard hizo su análisis con base en la noción de signo de Saussure que diferenciaba entre palabras —significantes— e ideas —significados—, y planteó que al valor de uso como un significante que remitía al significado o valor de cambio, para dar lugar al «valor de cambio de signo». Por fuera de tal producción de valor quedaban los comportamientos analizados por los antropólogos —como el Kula o el Potlach— en donde el problema era regular relaciones sociales más que obtener valor por la producción, o satisfacción por el consumo de un bien.

Sin embargo, tal análisis deja por fuera la producción de los objetos al concentrarse en la atribución de sentido al acto del consumo, dado que tal restricción está inserta en el modelo mismo de signo de Saussure, pensado para el intercambio de un tipo especial de símbolos como lo son las palabras. Y al hacer equivalente el intercambio de bienes con el de palabras se pierde de vista que los bienes son finitos y las palabras no (Eco, 1985). Sin embargo, el problema de fondo es que no es posible usar un objeto sin atribuirle una función o significado —que puede ser un uso o un precio—, es decir, culturizarlo o darle sentido desde unas reglas preestablecidas. La diferencia entre los chimpancés que usan piedras o ramas para obtener su alimento y los primeros homo sapiens que usaron utensilios de piedra o madera, es que tal tipo de descubrimiento pudo ser formalizado y modificado por los últimos con base en su representación, o la manera de comprenderlo. El lenguaje hizo posible no sólo comunicarse sino establecer normas —definiciones y un deber ser verbalizado— que ya no dependían del lugar en el que habían sido producidas para poder ser comprendidas (Searle, 1997; Mithen, 1998). La producción e intercambio de bienes no existe entre animales, porque el problema no es intercambiar objetos útiles sino formalizar las cualidades que pueden ser útiles y hallarlas combinadas de otras maneras en objetos muy diferentes al original.

Para el caso del consumo, en el primer libro de El Capital, Marx problematiza un sistema de intercambio generalizado donde cualquier bien, valor o costumbre puede tener un precio, y convertirse en una mercancía que representa a otra mercancía. En tal contexto, resulta comprensible que, en 1985, en Sotheby’s (Londres) se subastaran los diarios del Che Guevara en Bolivia por U$ 1’000.000. En 1967, cuando el Che estaba vivo y escribió esos diarios, el general René Barrientos había ofrecido por él 50.000 pesos bolivianos (U$ 4.200 dólares de la época), lo que muestra la valorización de una forma burguesa de recordarlo más que de la vigencia de sus objetivos revolucionarios o los procedimientos para conseguirlos.

Por otro lado, en 1987, también en Sotheby’s, pero la sede de Nueva York, un cuadro de lirios azules pintados por Van Gogh valieron 53 millones de dólares. Es decir, el cuadro se podía cambiar por 53 diarios del Che. Entonces, el problema no es la utilidad —valor de uso— de un cuadro o del diario de un guerrillero —el que se da el lujo de pagar U$ 1’000.000 no es precisamente otro guerrillero— sino la posibilidad de intercambiarlo por otros bienes —prestigio personal, reconocimiento social—, en tanto que sea deseado por lugares comunes de cualidad —el cuadro es original— o cantidad —son pocas las biblias que imprimió Guttemberg—. Algo no tiene precio cuando no puede ser intercambiado por otra cosa o no puede ser producido en serie: las relaciones afectivas con individuos particulares, o bienes muebles considerados patrimonio cultural —que tienen precio pero en términos del seguro que indica lo que cuesta cuidarlos—.

La posibilidad de cambiar un bien por otro depende de su simbolización —valor de cambio—, que se formaliza con su representación en términos de dinero, que precisamente está en lugar de otra cosa. Tanto una moneda como una palabra requieren de instituciones —Estados, bolsas de valores, lenguas— para poder existir. Pero cada tipo de signo representa de manera diferente a su objeto, aunque ambos sean símbolos. Para el caso del dinero, lo que le da sentido es la posibilidad de cambiarlo por bienes. Se pierde su sentido «guardado debajo del colchón», pues no genera intereses. Las palabras, en cambio, no dependen de su cambio por bienes no lingüísticos para adquirir sentido, ya que es al interior de reglas de sintaxis, semántica y pragmática que lo obtienen. Puede adquirir múltiples sentidos sin depender de salarios o un valor de cambio por otros bienes.

De modo que lo económico supone lo cultural, en tanto que instituciones que dan funciones útiles o de intercambio de bienes, no por su naturaleza física, sino porque algunas de sus cualidades resulten simbólicamente relevantes dentro de un sistema social. El diario del Che no vale por el papel ni por el tipo de letra con que fue escrito y mucho menos por las ideas del autor o los hechos que relata, sino por la manera en que se valoriza el poseer objetos que nadie más puede tener, ya sean diarios o cuadros de pintores.

La cultura viene a ser, en términos de la semiótica, los hábitos que permiten usar de una manera, y no de otra, una imagen del Che o su diario. Pero esos hábitos no existen en forma autónoma, sino que pueden existir en función de hábitos naturalizados u «objetivos» que son el fundamento del sentido común en cierto momento y cierto grupo social. Dicho de otra manera, la cultura es una pluralidad de relaciones de significación organizadas, pero éstas pueden ser el referente o el significado. En el primer caso, puede ocurrir que resulte de «sentido común» atribuir sentidos trascendentales a la imagen del Che, Galán, Jesús, Marx o Kurt Cobain, y en tal caso el referente es el hábito institucionalizado de pensar la estructura social en forma individualista. En el segundo caso, puede ser que uno sea ajeno a tal costumbre y tenga que aprender a pensar la sociedad como una suma de individuos que «cambian la historia» —make the difference en la versión hollywoodense—, caso en el cual el referente es otra cultura y lo que para los demás es sentido común —obsesión por los héroes o santos— para uno se torna un sentido posible, no una obligación, no una demanda cultural «propia».

Al entender en el campo de las ciencias sociales la noción de referente en forma ontológica o fetichista, como una cosa ajena a su percepción, se puede llegar a negar que existe un orden cultural objetivo y concentrarse en la representación del mismo. Le pasó a Baudrillard que se desentendió de la realidad cultural para concentrarse en su puesta en escena mediática, como en su texto Simulacro y simulación (1981), que enfatizaba el consumo y no dejaba de lado el proceso de producción. Tal reducción fue acogida por la cultura pop de masas, como certifica su aparición en una escena de la película Matrix (1999). Esto fue tomado en serio por algunos espectadores que creyeron que la película era algo más que puro entretenimiento y planteaba problemas filosóficos de fondo sobre la percepción y la cognición para los que el mundo académico tiene sus propios problemas típicos (Dancy, 1993). En el caso de la película el referente no era un problema epistemológico sino ético: cómo y qué elegir (Holguín, 2002). La libertad, claro, entendida en términos de individuos agrupados por el ideal de hacer cada cual su vida independiente.

Un intento más claramente contracultural fue la taquillera cinta El club de la pelea (1999). Su tesis era que la catarsis personal se obtenía en golpizas que permitían distraerse de la alienación consumista; hasta que cambiaban el ritual de golpes por un anarquismo que pretendía devolver a los consumistas a la Edad de Piedra. La identificación con la perorata, aquella que dice «no eres tu trabajo ni lo que tienes en el Banco ni el carro que conduces», permitió exteriorizar la inconformidad personal y fortalecer la certidumbre de salidas individuales para los consumidores de cine en el sistema de mercado. Parecería increíble que entre más se está frente a la puesta en escena de las reglas de mercado menos clara es su existencia o funcionamiento. Y esto puede ser así porque al asumir que el mercado sea discutible en sus propios términos se asume que la economía liberal parte del supuesto de que su individualismo es compatible con la reciprocidad o la redistribución, anatemas dentro del «mercado libre».

Más allá de la cultura pop de masas, los autores contraculturales que suponen que lo que está en juego en el mercado es la autenticidad personal, pierden la interlocución con los economistas al dejar de lado la manera como se organiza en forma masiva —general o parcial— la producción, consumo y premeditado desecho de las expresiones estéticas contemporáneas. Los economistas, a su turno, reducen la producción de expresiones de las bellas artes, cine, televisión, radio, diseño industrial, diseño gráfico o publicidad, a su reconocimiento como valor de cambio, es decir, como «éxito del momento» —o temporada— (VV. AA., 2001). Eso lleva a que se empantane la discusión en torno a si es bueno o malo que «el arte comercial» trascienda o no, es decir, que el cantante o escritor que más atención mediática tiene en el momento se convierta en símbolo de un colectivo humano, no importa que deje de cantar o escribir. O puede que el fenómeno de consumo mediático —artista, político— sea trivial y prescindible pero entretenido y, por ende, de fácil y expedito consumo, y que se entienda por oposición como «arte arte» sólo al primero, que perdura como monumento que debe ser imitado por las generaciones venideras, al decir de los análisis de Nietzsche sobre la «historia monumento».

El asumir que mercado, cultura y «formación de la libre personalidad» son incompatibles, se convierte en el caldo de cultivo para la invención de identidades culturales premercantiles enfrentadas a las producidas dentro de las reglas de juego del mercado. Se crea una aparente discusión entre acoger ciertos bienes de exportación como símbolos de identidad grupal —regional, nacional—, la aristocratización del consumo que demanda ligas de consumidores ilustrados con gusto puro o refinado, como signo de un elevado capital cultural (Abad, 2002), y un populismo de derecha que mide en cantidad la importancia del consumo de un bien cultural: por cada película subsidiada se dejan de alentar miles de lectores en bibliotecas públicas (Gaviria, 2006).

Unos y otros le hacen el juego al hecho de que no es en el consumo que el sentido de un bien, costumbre o valor se establece, sino en el proceso que va de su producción a su desecho o reinvención, pasando por su circulación y consumo. Al enfocarse en la recepción del consumo, se destaca el problema de la elección del consumidor, y se deja de lado que primero deben existir las condiciones para que ese consumo sea un hábito para que luego sea posible estar inconforme con ciertos hábitos de consumo, más que con las condiciones que los hacen posibles.

Contracultura como problema de abundancia

Se puede decir que lo que se denomina contracultura en el anteriormente llamado «primer mundo», es una forma de rebeldía juvenil, una manera emotiva de pensar el consumo y, a la vez, de confundir a éste último con el consumismo (García, 1999). Este tipo de rebeldía políticamente correcta es un juicio que combina demandas típicamente burguesas: autonomía de criterio con respecto a la producción en serie —propias de una perspectiva individualista como la de sociedades con un alto grado de modernización— y ascéticas —propias de sociedades basadas en valores gregarios campesinos—. Por esa vía, el consumo es visto como un acto casi pecaminoso puesto que:

sería aprovechado por quienes controlan el poder político y económico para manipular a las masas y alinearlas en la persecución de satisfacciones fútiles que las distraerían de sus necesidades básicas (García, 1999:29).

Y la insatisfacción de «necesidades básicas» es algo que sigue definiendo el subdesarrollo y los movimientos sociales del Tercer Mundo (Archila, 2006), por lo que las masas más que preocuparse por los ideales modernos de «Libertad, Igualdad, Fraternidad» de la Revolución Francesa de 1789, aceptan como norma, por ejemplo, la venta del voto a cambio de «llegar a fin de mes», un mercado o un acueducto. En el Tercer Mundo, la constitución de los Estados-Nación no dependió de la independencia de los imperios europeos del siglo XIX. En nombre de la igualdad surgieron levantamientos populares que se tomaron el poder del Estado en México en la década de 1910, en Cuba a finales de la década de 1950, y en Centroamérica en la década de 1980. Estas últimas, estigmatizadas y glorificadas en el contexto de la Guerra Fría (1945-1991). Los que las estigmatizaron desde el conservadurismo neoliberal de la era Reagan-Tatcher idealizaron la libertad —la libertad para contratar, la libertad para venderse como mano de obra, la libertad de consumir— como el valor máximo, y los que las glorificaron desde el romanticismo cristiano-socialista idealizaron la igualdad que supuestamente se alcanzó luego del conflicto armado.

En Colombia, en el nuevo contexto de «guerra al terrorismo», que sucedió a la Guerra Fría y se formalizó el 9 de septiembre del 2001 con la caída de las torres gemelas en Nueva York, la libertad y la igualdad le han cedido su lugar a la «seguridad democrática» (De la Torre, 2005). Viajar por carretera pasó a ser una necesidad básica y, la confianza en tal evento, en un símbolo de funcionamiento de las instituciones del Estado. La posibilidad misma del consumo había sido puesta en duda por el improvisado «proceso de paz» de la administración de Andrés Pastrana (1998-2002), construido sobre una idea romántica y señorial de negociación del poder; y que derivó en la consecuente frustración y escepticismo con respecto a que hubiera algo que discutir en el modelo de desarrollo o del Estado.

Tal tipo de expectativas y frustraciones no son de uso corriente en el «primer mundo», donde se da por sentado que los debates no son en torno a la constitución de las instituciones democráticas o la solución —no el simple tratamiento— de necesidades básicas —vivienda, alimentación, servicios, vestido, educación, transporte masivo— de «las masas» o «el pueblo». Al otro lado del embudo de la deuda externa, hay expectativa en torno al perfeccionamiento o cualificación de las demandas de los individuos. Por eso, cuando se equipara la figura histórica del Che con Jim Morrison o James Dean, la perspectiva esteticista pierde de vista que no es lo mismo «luchar contra el sistema», componiendo canciones o haciendo películas, que tomarse el poder del Estado y administrarlo —como hizo el Che en Cuba— o incentivar el uso violento de las armas como medio de generar cambios en las instituciones del Estado o las reglas de juego del mercado —como han tratado de hacerlo quienes siguen el ejemplo mesiánico del Che—.

Así como en el subdesarrollo se da por sentado que hay un pueblo con unas necesidades básicas homogéneas que deben ser satisfechas en forma igualitaria, en el desarrollo se da por descontado que hay un individuo que desea ser liberado de esa forma homogénea de inventarse y satisfacer sus necesidades. En tal contexto es que la contracultura se convierte en un mito. Es decir, en una creencia impermeable a los hechos que da sentido a medida que ocurren para reiterar unas ideas ya establecidas: la libertad individual es un valor irrenunciable. Por lo anterior es que:

según la teoría contracultural, el «sistema» se organiza sobre la base de la represión del individuo. El placer humano es inherentemente anárquico, indisciplinado, salvaje. Para tener controlados a los trabajadores, el sistema debe infundir necesidades manufacturadas y deseos prefabricados, que a su vez pueden satisfacerse dentro de la estructura de la tecnocracia. El orden existe, pero a expensas de la infelicidad, la alienación y la neurosis generalizada. Por tanto, la solución está en recuperar nuestra capacidad de sentir placer espontáneo mediante, por ejemplo, la perversidad múltiple, o el teatro alternativo, o el primitivismo moderno, o las drogas experimentales, o cualquier otra cosa que nos ponga las pilas. La contracultura considera la diversión como el acto trasgresor por excelencia. El hedonismo se transforma en una doctrina revolucionaria (Heath y Potter, 2005:19).

De ahí que la publicidad incentive la idea de que la sensación de libertad puede relacionarse con un producto de consumo: «¿Quieres demostrar a los demás que no formas parte del sistema? ¡Compra nuestro coche!» (Heath y Potter, 2005:13). El capitalismo se reduce, entonces, a pautas de consumo, si se alteran las pautas de consumo convencionales, tiembla el capitalismo. Surge entonces un consumo elitista, sumamente sofisticado, que asocia a un producto un placer no masivo, no planificado —«Coca-cola es sentir de verdad»—, sino espontáneo o no producido en serie o en forma industrial —comida orgánica—. Así, las identidades juveniles que tratan de diferenciarse de la masa, ser alternativas o ver de otra manera la sociedad burguesa ya planificada, encuentran en la moda, la música electrónica o las drogas —sintéticas o no— (Montenegro, 2003), una forma de distanciarse en forma lúdica del «sistema».

El culto a la libertad individualista entiende que el espectáculo y el consumo asociado al mismo, no permiten ser espontáneos, libres, atrevidos, auténticos. En la frase: «La imagen es nada, tu sed es todo. Obedece a tu sed. Toma Sprite», se apelaba a la naturaleza —¿qué más natural que sentir sed?— para asociar el producto con lo más personal y menos masificado —el estereotipo de belleza personal—.

Lo anterior supone que el problema no es ser un consumidor potencial, sino un consumidor políticamente incorrecto. Debemos tomar café en la tienda Juan Valdez o productos de Postobón para sentirnos auténticamente colombianos: el presidente Álvaro Uribe hizo las veces de mesero en la inauguración de una de las primeras tiendas de ese tipo. Cantantes hiper-colombianos nos piden que tomemos productos Postobón, o dado el caso de que «triunfen en el mundo entero» entonces nos muestran lo realizados que se sienten tomando Pepsi. El mundo es Estados Unidos, Canadá y Europa, puesto que hasta hace poco más de una década se consideraba que Asia, África, Oceanía, y el resto de Latinoamérica no eran consumidores potenciales, o sea, parte del «mundo» y, en consecuencia, no aparecían en la publicidad sino como extras. Esta disputa por el consumo políticamente correcto se presentó en la época de la invasión a Afganistán y a Irak. La oposición del gobierno francés a la invasión llevó a muchos estadounidenses a hacerle oposición simbólica a Francia. La «papa a la francesa» —french fried— pasó a ser llamadas «papa a la libertad» —free fried—. A su turno, no faltaron los franceses que dejaron de tomar Coca-Cola en los McDonalds de París.

El rebelde cultural identifica la tiranía de las máquinas de la película Matrix (1999) con el centro comercial que ofrece un entretenimiento y un consumo relajados, libre de preocupaciones mundanas: pagar servicios, buscar trabajo, retenes militares de guerrilla, paramilitares o fuerzas armadas legales. La autenticidad ha de ser buscada en San Victorino: el grupo Aterciopelados y la cantante solista Andrea Echeverri nos recuerdan lo lindo que puede ser manejar o transportarse en una buseta en Bogotá, o comprar en la calle, por lo menos, en el video de la canción, pues la Echeverri no habría podido estudiar en la privada Universidad de los Andes si su subsistencia dependiera de vender baratijas en una chaza en San Victorino.

Los resultados de la contracultura, de acuerdo con Heath y Potter (2005:42), no pueden ser más desalentadores. Cuatro décadas de generación de productos alternativos, rebeldes, convertidos en una más de las mercancías —v.g. Adbusters y todo su merchandising rebelde por catálogo— que se disputa una clientela que se ve a sí misma con alternativa, opuesta al sistema, rebelde, en tanto consumidora de tal tipo de productos. Plantean que la rebeldía fundamentada en propuestas estéticas y lúdicas no daña ni modifica en lo absoluto al capitalismo. Antes bien, podría uno decir que ese tipo de rebeldía equipara justicia social con sacrificios similares a los que deben pasar quienes quieren bajar unos cuantos kilos. El proceso para adelgazar no es divertido, la recompensa no se ve de inmediato y los legítimos placeres o deseos que deberían ser satisfechos son aplazados en nombre de una abstracta mejor figura o, en el caso del rebelde contracultural, una «sociedad más justa». La izquierda —es decir, los socialdemócratas del «primer mundo» se deberían preocupar más por problemas sociales —salud, educación, vivienda— que por apoyar la idea de que ser rebelde es entender el consumo desde una perspectiva aristocrática y ascética.

A nivel latinoamericano se puede decir que los rebeldes culturales llevan décadas produciendo música «protesta», expresiones artísticas «socialmente comprometidas» —esas que nos recuerdan que afuera de sus exposiciones, conciertos, obras o cuadros hay muertos de hambre, de frío o de «plomonía»—, y ropa «alternativa» —étnica o usada— y hasta té subversivo —té de coca—. Por no hablar de las universidades públicas y privadas llenas de profesores que propagan ideas subversivas a sus alumnos. ¿Por qué los principales contradictores del «sistema» son los primeros beneficiarios del mismo? Porque «el sistema» no se basa —por lo menos en Latinoamérica— en la opresión de nuestra autenticidad sino en la posibilidad de auto-producirse como un individuo autónomo en un sistema que idolatra el aumento constante de la productividad.

Esto último parecen no tenerlo muy claro tanto los contraculturales como sus críticos en Rebelarse vende, puesto que suponen algo muy parecido a lo que dijo alguna vez una abanderada de la rebelión conservadora de la década de 1980, Margaret Thatcher: «la sociedad no existe, sólo hay individuos». Para este par de auténticos rebeldes-no-culturales no hay ninguna estructura social o sistema detrás de todas las actividades cotidianas de los individuos:

el mundo es prosaico. Consiste en millones de seres humanos —cada uno con un concepto del bien— intentando cooperar con mayor o menor éxito. No hay ningún sistema único, integral, que lo abarque todo. No se puede bloquear la cultura porque «la cultura» y «el sistema» no existen como hechos aislados. Lo que hay es un popurrí de instituciones sociales, la mayoría agrupadas provisionalmente, que distribuyen las ventajas y desventajas de la cooperación social de un modo a veces justo, pero normalmente muy injusto. En un mundo así, la rebeldía contracultural no sólo es poco útil, sino claramente contraproducente. Además de malgastar energía en iniciativas que no mejoran la vida de las personas, sólo fomenta el desprecio popular hacia los falsos cambios cualitativos (Heath y Potter, 2005:19).

Pero si no hubiera un «sistema único» —una forma organizada de producir, hacer circular, consumir y desechar productos—, entonces: ¿Cómo es que un texto publicado en el 2004 por dos investigadores canadienses, llega a ser traducido en España, impreso y consumido en Colombia en el 2005? En la Edad Media, cuando tal «sistema» no existía, hubiera tomado no menos de una generación —dos décadas— hacer todo ese tránsito. O tal vez dos o tres siglos, puesto que no habría circulación de productos y personas por el Atlántico hasta bien avanzado el siglo XIX, cuando los rebeldes y massmediáticos Piratas del Caribe eran apenas un recuerdo. Tal vez la incapacidad de reconocer el sistema sea efecto de pasar del extremo paranoico y paralizante de la contracultura al extremo pragmatista y utilitario de la socialdemocracia.

1 Ernesto Guevara de la Serna (1928-1967), fue reconocido como El Che luego de su aventura con los cubanos que embarcaron en México y se convirtieron en guerrilla en Cuba para derrocar al dictador Batista en 1959. Terminó sus días promoviendo el «foquismo guerrillero» en Bolivia, tratando de motivar el levantamiento popular. No despertó mayor interés o entusiasmo entre la población y luego de una penosa persecución, fue capturado por el ejército boliviano y ejecutado por orden de la CIA.

Referencias

Abad Faciolince, Héctor. 2002. «Panfleto contra el populismo cultural. Comentarios a la “Encuesta Nacional de Cultura 2002”», En: El malpensante, 41: 28-37.

Archila Neira, Mauricio. 2006. «Los movimientos sociales y las paradojas de la democracia en Colombia» En: Controversia, 186: 9-32.

Barthes, Rolando. 1999 [1954-56]. Mitologías. México: Siglo Veintiuno.

Contreras, Jesús. «Prólogo. La antropología económica: entre el materialismo y el culturalismo», En: Antropología económica. Estudios etnográficos. Editor J. Llobera. Pp. 9-32. Barcelona: Anagrama.

Dancy, Jonathan. 1993 [1985]. Introducción a la epistemología contemporánea. Madrid: Tecnos.

De la Torre, Cristina. 2005. Álvaro Uribe o el neopopulismo en Colombia. Medellín: La Carreta.

Duque, Carlos. 2004. En: El Tiempo, Septiembre 11.

Eco, Umberto. 2000 [1982-1984]. «Signos, peces y botones. Apuntes sobre semiótica, filosofía y ciencias humanas». En: De los espejos y otros ensayos. Pp. 323-357. Barcelona: Lumen.

Eco, Umberto. 1985 [1974]. Tratado de semiótica general. Barcelona: Lumen.

García Canclini, Néstor. 1999. «El consumo cultural: una propuesta teórica». En: El consumo cultural en América Latina. Coordinador G. Sunkel. Pp. 26-49. Bogotá: Convenio Andrés Bello.

Gaviria, Alejandro. 2006. «Sobre la promoción de la cultura» En: El Espectador, Septiembre 3.

Heath, Joseph y Andrew Potter. 2005. Rebelarse vende. El negocio de la contracultura. Bogotá: Taurus.

Holguín, Magdalena. 2002. «¿Conocimiento o voluntad?» Saga. Revista de estudiantes de filosofía, Número 6: 67-68.

Mithen, Steven. 1998 [1994]. From domain specific to generalized intelligence: a cognitive interpretation of middle/upper palaeolithic En: Reader in Archaeological Theory. Post-Processual and Cognitive Approaches. Ed. D. Whitley. Pp. 137-155. London - New York: Routledge.

Montenegro, Leonardo. 2003. «Moda y baile en el mundo rave. Sobre el concepto de mímesis en el estudio de identidades juveniles». En: Tabula Rasa, Número 1: 125-152.

Searle, John R. 1997 [1995]. La construcción de la realidad social. Barcelona: Paidós.

VV. AA. 2001. Economía y cultura: la tercera cara de la moneda. Bogotá: Convenio Andrés Bello.